文学“译”站│中国古典文学与英美文学跨学科融合项目化学习

在时代发展和教育变革的双重驱动下,跨学科学习和项目化学习越来越成为素质教育中一种流行的课程教学改革范式。大桥国际部一贯鼓励老师带领学生进行跨学科和项目化学习的探索实践,通过课程转型去创造更真实的挑战、更多元的意义、更丰富的感受。在此背景下,本学期国际部高三开展了中国古典文学和英美文学的跨学科融合项目——《锦瑟》中译英活动。

在项目正式开始之前,高三同学就收到了老师们精心设计的专属讲义,里面包含详细的项目计划表、重难点解析、书籍和工具网站推荐以及翻译名作分析、中英翻译拆解、教师修改评分等多个内容模块。整个学程条理清晰,一目了然,让大家都不禁期待了起来。

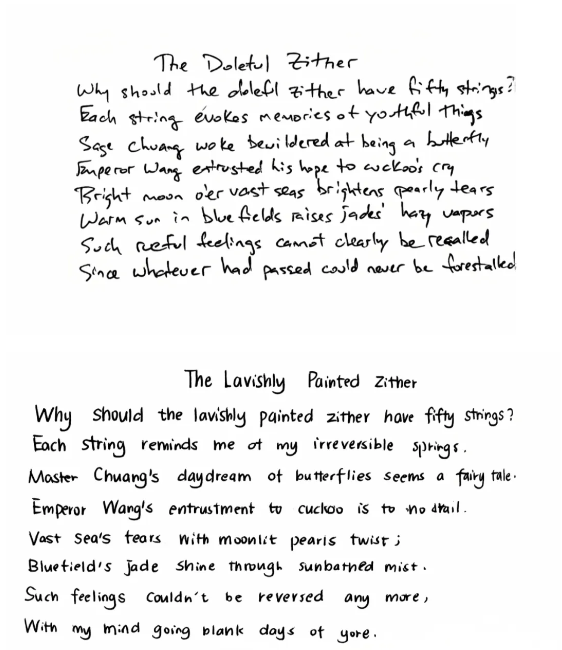

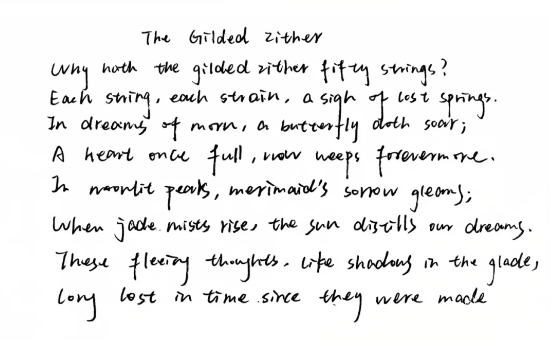

在古典诗歌课上,同学们先是体验了有趣的翻译热身,例如“忽悠”、“故友如冬叶,萧萧四落稀”,激发了大家桥接中英两种语言的浓厚兴趣。此后的几周,大家一头扎进了《锦瑟》婉转朦胧的意蕴美中,浸润在李商隐幽深窈缈的情思里。为了更精准地翻译出诗歌的文化内涵,同学们在张墨君老师的带领下深入讨论了《锦瑟》中运用的大量典故,探索不同解读的合理性,最后顺利地梳理出了属于自己的现代文翻译版本。

同时,在英国文学课上,高三学生深入了解诗歌的“不可译性”。张洁帆老师将理论与实例结合,细致讲解了中国古诗中句型、地名、意象的翻译处理方式,广受同学们的好评,给翻译《锦瑟》带来了很多启发。在张洁帆老师的带领下,同学们还比较、讨论了不同翻译版本的优劣,在此基础上加入自己独特的理解,完成了英文初稿。张洁帆老师的批改点评结束后,同学们与两位老师以及身边的同伴们积极讨论,字斟句酌,反复打磨,最终都自豪地捧出了兼具“信、达、雅”和自我风格的优秀文本。

学生的翻译工作告一段落,此后就是老师们激烈的评分环节。本次文学“译”站活动与国际部文学社联动,共同邀请了国际部中外教和普高英语老师一同参与评分。经过老师们认真的打分和评点,文学社同学们统计出了均分最高的前三名,送去了本次活动的奖品——许渊冲先生翻译的《李商隐诗选》以及《锦瑟》明信片。

值得注意的是,这里的明信片是同学们在席小灵老师的创意美术课上联动绘制的作品。同学们将《锦瑟》中的意象与意境以绘画的方式展现出来,并将同学、老师手写版的翻译作品印制在明信片背面,非常具有纪念意义。

▲孙心悦、牟珈均美术作品

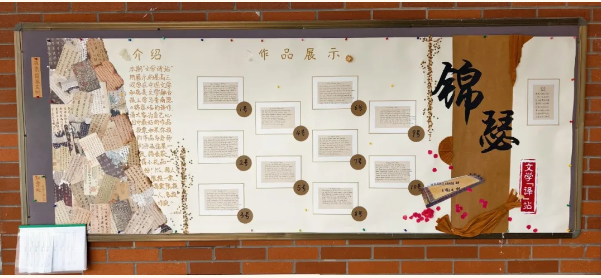

评选结果公布前,老师们还挑选出十篇佳作,制作了精美的互动海报,并请高一、高二的同学们来为自己心爱的作品投票。在三个年级间无声的想法交换中,所有同学都能窥见诗歌带来的感动和联想,并在这样的环境中生发出更多的思考:《锦瑟》到底讲了什么?哪种翻译更好、更到位?如果是自己要怎么翻译?

此次深度融合、相辅相成的跨学科项目,老师作为授课者、学生作为听众的传统模式被颠覆,师生间密切的合作、同学间激烈的课后讨论成了此次项目的主旋律。此外,文学社的加入也成了项目化学习活动中精彩的一笔,它让同学们感受到,学习原来可以发生在学校的任何活动、任何角落中。

习近平总书记曾说:“要培养造就一批善于传播中华优秀文化的人才,发出中国声音、讲好中国故事,不断提高国际传播影响力、中华文化感召力、中国形象亲和力、中国话语说服力和国际舆论领导力。”翻译是传播文化的关键一环,没有好的翻译就无法让其他文化背景的人真切地感受到中华文化的魅力。本次活动不仅训练了同学们的学科知识,更是帮助这群未来的留学生在中华文化传播的道路上走得更好、更远。

今天学于大桥,明天走向世界。相信这些在桥畔不断探索的少年,一定可以成长为连接不同文化的津梁,在国际舞台上书写属于自己和中国的绚烂诗章!

文:徐闻悦

指导老师:张洁帆、张墨君、席小灵

图:张墨君

编辑:吕静益

审核:教务